はじめに|知らなかったでは済まされない“解体業の法律”

解体工事は、ただ「壊す」だけではありません。

-

建設リサイクル法

-

廃棄物処理法

-

騒音・振動規制法

-

アスベスト関連法

など、さまざまな法令・許可に基づいて行う必要があるのです。

もし無許可で業務を行えば、行政処分・罰金・業務停止などの重いリスクも。

この記事では、解体業者として必ず押さえておきたい許可・法律・手続きを、分かりやすく解説していきます!

解体業に必要な主な許可とは?

✅ ① 建設業許可(とび・土工工事業)

まず前提として、解体工事を請け負うには「建設業許可」が必要です。

-

解体工事業の区分は「とび・土工・コンクリート工事業」

-

500万円以上の工事を受けるには必須(元請・下請問わず)

-

2016年以降は「解体工事業」として独立区分も追加(要経過措置)

✅ ② 産業廃棄物収集運搬業許可

解体で発生するコンクリート・木くず・金属などは産業廃棄物。

そのため、自社で運搬・処理を行う場合はこの許可が必要。

-

許可は都道府県ごとに取得(跨ぐ場合は複数要)

-

「積替え保管あり/なし」で要件が異なる

-

許可証の提示義務あり(現場・マニフェスト等)

✅ ③ 一般廃棄物収集運搬許可(※一部ケース)

家電・家具など、産廃に該当しない“家庭ごみ系”を運搬する場合にはこの許可が必要です。

自治体ごとにルールが異なるため、市区町村ごとの確認が必須。

✅ ④ 特別管理産廃収集運搬業許可(アスベスト等)

アスベスト・鉛・フロンなど有害物を含む廃棄物の運搬には、

-

特別管理産業廃棄物収集運搬業

の許可が必要になります。

処理の際には作業基準・保護具・処分先の確認など、通常の廃棄物より厳格なルールが求められます。

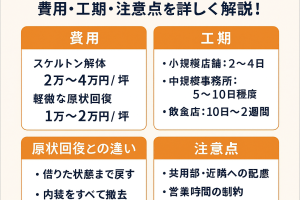

必ず守るべき法律・条例まとめ

✅ 建設リサイクル法(通称:リサ法)

対象となる工事(80㎡以上の解体、500万円以上の新築等)では、

-

事前届出(自治体へ)

-

分別解体の実施

-

再資源化実績の報告

が義務付けられています。

違反すると工事停止命令・過料の対象に。

✅ 廃棄物処理法

-

産廃の運搬・処分のルール

-

マニフェストの発行・管理

-

委託契約書の締結義務

など、廃棄物処理の“基盤”を定める法律です。

※マニフェストの記載漏れ・未返送も罰則対象になるので注意!

✅ 騒音・振動規制法

住宅密集地では、解体工事に伴う

-

騒音(85dB以下)

-

振動(75dB以下)

などの基準があります。

事前の「特定建設作業届」提出が必要な場合もあるので、管轄の自治体へ確認を。

✅ 石綿障害予防規則(アスベスト)

2022年の改正により、

-

全ての解体工事で事前調査が義務化

-

作業計画届・掲示・作業基準の厳守

-

調査結果の報告(システム登録)も必須

になりました。

無届出で工事を進めると、最大50万円の罰金や指名停止の対象に。

書類・届出・マニフェストの実務ポイント

◯ 建設リサイクル法 届出書

-

解体対象の所在地の自治体へ

-

工事着手の7日前までに提出

-

書式は各自治体で異なるので注意!

◯ マニフェスト(産業廃棄物管理票)

-

電子 or 紙形式で発行

-

排出事業者が交付、収集運搬業者・処分業者へ

-

最終処分完了報告(E票)の回収確認を必ず行う

◯ 作業前チェックシート・掲示物

-

現場に「解体工事標識」「施工体制台帳」などを掲示

-

石綿ありの場合は、掲示義務+作業計画書提出

現場ごとの書類整備・管理も業者の責任です。

【注意】無許可・違反で起きるリスクと罰則

| 違反内容 | 想定されるリスク・罰則 |

|---|---|

| 建設業許可なしで請負 | 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金 |

| 産廃運搬無許可 | 5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金 |

| マニフェスト未交付 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| リサイクル法違反 | 工事中止命令+過料(20万円以下) |

| アスベスト届出違反 | 行政処分+最大50万円以下の罰金 |

まとめ|法律を“守る”から“活かす”会社へ

今や、解体業において

-

許可を持っていること

-

法律を理解していること

-

書類・管理が正確なこと

は、“選ばれる条件”でもあります。

✅ 「安心して任せられる会社」

✅ 「行政対応・安全管理ができる会社」

✅ 「トラブルを未然に防げる会社」

という評価が、受注に直結する時代です。

解体の達人では、

法令を踏まえた見積書・契約書の整備支援や、

届出サポート・書類テンプレートの提供も行っています。

法律を“守る”から“活かす”へ——

そんな会社づくりを一緒に進めていきましょう。