はじめに|「壊すべき?残すべき?」に悩んだときに

空き家を所有していると、

「この家、壊すべきかな…」「もう使う予定はないけど…」と悩む場面は必ず訪れます。

でも、解体は一度行ってしまえば元に戻すことができません。

だからこそ、判断を間違えないための“事前の整理”がとても大切になります。

この記事では、

✅ 空き家の解体を検討している方が、

✅ 実際に「解体を決断する前にチェックしておくべき10の視点」

をわかりやすく整理しました。

家族や親族との話し合いにも使えるチェックリストとして、ぜひご活用ください!

✅ チェックリスト①|今後その家に住む予定はあるか?

将来的に自分や家族が住む可能性があるのか?

「まだ子供が戻ってくるかもしれない」「セカンドハウスにするつもりだった」など、

“少しでも使う予定があるなら”今すぐ解体はしない方がよいかもしれません。

逆に「誰も住まない」と明確であれば、維持コスト削減のために早期解体も選択肢です。

✅ チェックリスト②|老朽化が進んでいないか?

-

屋根が抜けそう

-

外壁にひび割れ

-

ドアや窓が開かない

こうした状態は、倒壊や火災、害獣被害のリスクにつながります。

「修繕して住むには厳しい」状態なら、解体に踏み切る明確な理由になります。

✅ チェックリスト③|建物の築年数はどれくらいか?

-

築30年を超える → 耐震基準・断熱性能の面で不安あり

-

築50年超 → アスベスト使用の可能性も

築40年をひとつの目安として、建て替えや解体を検討する方が多くなります。

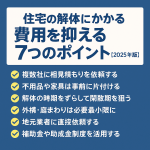

✅ チェックリスト④|家の固定資産税・管理コストはいくらかかっているか?

-

固定資産税(年額5〜10万円)

-

草刈り・見回り・修繕などの外注費用(年3〜5万円)

→ 維持するだけで年間10万円以上かかっているケースも!

“持っているだけでお金が出ていく”状態なら、解体後の土地活用も検討すべきです。

✅ チェックリスト⑤|特定空き家に指定される可能性は?

空き家対策特別措置法により、次のような状態になると**“特定空き家”**とされることがあります。

-

倒壊・崩壊の恐れあり

-

景観を著しく損なう

-

ごみの不法投棄などがある

→ 特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性も!

✅ チェックリスト⑥|土地の売却や活用予定はあるか?

-

「将来売りたい」

-

「駐車場にしたい」

-

「貸地として活用したい」

こうした活用プランが明確であれば、更地にしておいた方が進めやすくなります。

不動産会社に査定依頼する際も、「解体済み」の方がスムーズに進む場合が多いです。

✅ チェックリスト⑦|相続が絡む物件か?

-

所有者がすでに他界している

-

複数人の名義がある

-

相続登記が済んでいない

このような場合は、まずは相続関係の整理が先決です。

解体は“誰の名義か”が明確でないと、契約や補助金申請が進められません。

✅ チェックリスト⑧|不用品・残置物は片付いているか?

-

家具・家電・衣類・仏壇・アルバムなどが残っている

-

倉庫・庭にも大量のモノが…

これらの処分費用が**“解体費用の大きな割合を占める”**こともあります。

→ できれば事前に片付けておくことで、見積額も下がりやすくなります。

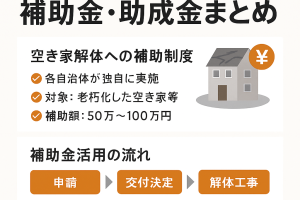

✅ チェックリスト⑨|補助金制度の対象になるか?

-

自治体によっては「空き家除却補助金」「老朽危険家屋解体助成」などが用意されています。

-

条件に合えば、50万円〜100万円程度の助成を受けられることも!

工事前の申請が必須なので、早めに確認しておくのがベストです。

✅ チェックリスト⑩|家族・親族との意見は一致しているか?

-

「思い出の家だから壊したくない」

-

「処分したいけど言い出せない」

-

「費用の分担で揉めている」

このような状況で一方的に解体を進めると、のちのち大きなトラブルに発展します。

→ 必ず事前に話し合いの場を持ち、“共通認識”を確認することが大切です。

まとめ|“壊す”前に、“考える”時間をしっかり持とう

✅ 空き家の解体は「思い切り」が必要ですが、“準備不足”のまま進めると後悔しやすい

✅ 10項目をチェックすることで、「自分たちのタイミング」が見えてくる

✅ 家族との話し合いや補助金の確認など、“今できること”から始めてみましょう

「いつか解体しよう」から「今どうするべきか考えよう」へ。

この記事が、あなたの判断の助けになれば幸いです!