はじめに|解体費用の中で見落とされがちな「処分費」

解体工事の見積もりを見たときに、

「建物を壊す費用」ばかりに目がいっていませんか?

実は、解体工事の費用の中で**大きな割合を占めるのが“産業廃棄物の処理費”**なんです。

この記事では、

✅ 産業廃棄物の種類と費用の内訳

✅ 分別とリサイクル義務

✅ 費用を抑えるコツ

を分かりやすく解説していきます!

解体工事で発生する産業廃棄物の種類とは?

解体工事で出る廃棄物は、法律上「産業廃棄物」として扱われ、以下のような種類に分類されます。

✅ 主な解体時の産業廃棄物

-

木くず(柱・梁・内装材など)

-

コンクリートがら(基礎・外構など)

-

石膏ボード(壁材)

-

金属くず(屋根材・配管・設備機器など)

-

混合廃棄物(ビニール・断熱材・プラスチックなど)

-

ガラス・陶器くず(窓・洗面台・トイレ)

-

アスファルトがら(駐車場など)

※不法投棄や不適切な処理を防ぐため、分別・処理方法が厳しく定められています。

産廃処理費用の内訳と相場の目安

✅ 一般的な処理費の内訳

-

収集運搬費(現場→処分場への運搬コスト)

-

中間処理費(分別・破砕・再資源化処理)

-

最終処分費(埋立てや再利用できないものの処分)

✅ 費用の目安(1トンあたり)

| 廃棄物の種類 | 単価目安 |

|---|---|

| 木くず | 約1.5〜2万円/t |

| コンクリートがら | 約1〜1.5万円/t |

| 石膏ボード | 約2〜3万円/t |

| 混合廃棄物 | 約3〜5万円/t |

※処分場の地域・契約内容によって変動あり

※一般的な30坪住宅の解体では、廃棄物総量=20〜40トン前後

建設リサイクル法による分別・処理の義務

平成14年に施行された「建設リサイクル法」では、

延床面積80㎡以上の建物解体工事について、分別解体と再資源化処理が義務化されています。

✅ 主な義務内容

-

木材・コンクリート・アスファルトなどの現場分別

-

処理業者への適正処分の委託(マニフェスト発行)

-

自治体への事前届出(対象規模の場合)

→ この法律に従っていない業者に依頼すると、元請け(発注者)側にも責任が及ぶリスクがあります。

処理費用を抑えるための3つの工夫

▶ ① 不用品・家具類は事前に整理・処分しておく

-

解体前に自分で整理することで、「産廃扱いされる量」が減る=処分費削減

-

リサイクル業者や地域の粗大ごみ回収なども活用を!

▶ ② 分別・再資源化率の高い業者を選ぶ

-

現場で丁寧に分別する業者は、混合廃棄物の比率が減り、処分費を下げやすい

-

「安く見えても実は雑な分別で廃棄コストが高い」業者には注意!

▶ ③ 解体時期をずらして繁忙期を避ける

-

処分場の混雑期(3月・9月)は費用が高騰しやすい

-

オフシーズン(6月・1月など)を狙うことでコスト減に繋がることも

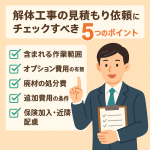

見積書でチェックすべきポイントと注意点

✅ 廃棄物処理費の項目が**「一式」になっていないか?

→ 各種ごとに細かく記載されていると安心

✅ マニフェスト(産廃管理票)発行の記載があるか?

→ 法令順守の証明になります

✅ 処分場の名称・処理方法などが明記されているか?

→ 説明できない業者=危ない可能性あり

✅ 「解体後に発見された地中廃材」などの追加費用条件は書かれているか?

まとめ|適正処理×コスト管理で安心・納得の解体工事に

✅ 解体工事の費用には、「産業廃棄物処理費」が大きく関わる

✅ 処分費は“分別の精度”や“廃棄物の種類”で大きく変動する

✅ 「どこに、何を、いくらで捨てるか」を知ることがコストダウンのカギ!

解体工事は、“壊す作業”以上に“処分する作業”が重要です。

適正な処理がされているかを確認しながら、

安心・納得の工事を進めていきましょう!