「大きな案件を任されるには、どうすればいいのか?」

解体業を営んでいると、

「もっと大きな現場に関わりたい」

「ゼネコンや建設コンサルと繋がれたら仕事が安定するのに」

と考える方も多いはず。

でも現実は、

・競合が多すぎて声がかからない

・そもそも“どう選ばれてるのか”が見えない

・紹介ばかりで新規参入が難しい

そんな「閉じた業界」に見えるこの世界ですが、実は“入れるポイント”もちゃんとあるんです。

この記事では、

✅ ゼネコンや建設コンサルが下請けをどう選んでいるのか

✅ どうやって解体業者が“繋がり”を作っていくのか

✅ 選ばれるための実践的な戦略

をわかりやすくまとめていきます!

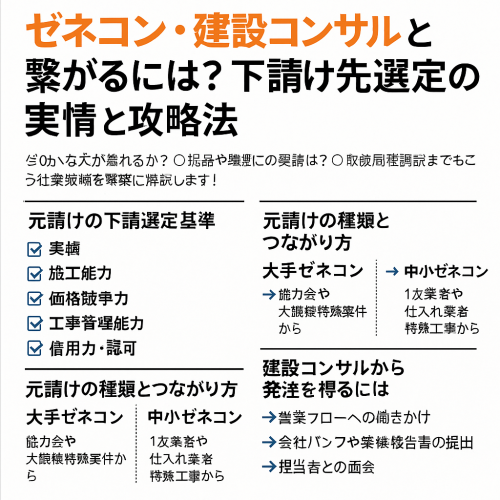

ゼネコンや建設コンサルが下請けを選ぶときに見ているポイント

ゼネコンや建設コンサルが下請け(協力会社)を選ぶ際、重視しているのは単なる“価格”だけではありません。

以下のような基準が、実際の選定に影響しています。

✅ ① 現場対応力・職人の質

-

挨拶ができる、現場がキレイ、工程管理がしっかりしている

-

「一緒に仕事をしてトラブルがない」ことが最重視される

✅ ② 資格・許可・保険体制が整っているか

-

建設業許可/産廃収集運搬/労災・賠償保険加入など

-

書類対応力=「安心して任せられる業者」

✅ ③ 過去の実績・規模感

-

「どんな現場を担当してきたか」

-

「対応可能なエリア・人数規模」など

→ 規模が小さくても、ピンポイントな対応力が光れば評価される

✅ ④ 現場担当者との“人間関係”

-

実際はココが最重要。

-

信頼できる、レスポンスが早い、現場で気が利く

→ 担当者が「また頼みたい」と思うかどうか

解体業者がゼネコン・コンサルと繋がるためのアプローチ

「じゃあどうやって、うちみたいな中小の業者が繋がればいいの?」

以下に実際に使われている“入り口”のパターンを紹介します。

▶ ① 現場での“縁”を活かす(下からの接点)

-

すでに施工中の現場に「応援業者」として入る

-

職人単位で評価されて、そこから継続依頼になるケース多数

-

特に重機オペ・手元作業員が優秀だとリピート率が高い

▶ ② 元請けの別業者から紹介をもらう

-

たとえば工務店や設計事務所などと付き合いがあるなら、

→ 「うちの解体は〇〇にお願いしてる」と紹介してもらえるようにする

▶ ③ 協力業者会・登録制ネットワークへの参加

-

ゼネコンによっては「協力会社登録制度」を持っている

-

書類提出+1回の審査(実績・保険・許可)で登録できることもある

→ 1度登録できれば、案件ごとに「見積依頼」が届く可能性あり!

▶ ④ 自社の発信で存在を知ってもらう

-

ホームページに「元請け工事対応可」「施工実績多数」と記載

-

Googleビジネスやインスタで現場の丁寧さ・安全意識をアピール

→ 「協力業者 〇〇市 解体」などで検索されることも多い

▶ ⑤ 元現場監督・OBとの人脈を活かす

-

ゼネコンや建コン出身者との繋がりがあるなら、そこが一番の近道

-

「困ってる業者がいる」と声をかけてもらえる可能性大

“選ばれる”ための実務ポイントと整備すべき体制

✅ 実務面

-

日報提出やKY(危険予知)活動ができる

-

安全書類(グリーンサイト等)を問題なく対応できる

-

工期・ルール遵守、工程通りの仕上がりを徹底

✅ 書類・管理体制面

-

建設業許可証、収集運搬許可証の有効期限チェック

-

保険証書(損害・労災)を提出できる状態に

-

会社概要やパンフレットも1枚は作成しておく

✅ 連絡スピードと現場マナー

-

担当者からの連絡に当日中に返信

-

職人への「服装・言葉遣い・喫煙ルール」など徹底

→ このあたりができている業者は、圧倒的にリピートされやすい

よくある質問と実情Q&A

Q. 協力会社登録ってどうすればできる?

A. 「〇〇建設 協力会社募集」で検索すると、WEBから申請できる企業もあります。

まずは資料請求+電話での問合せが一般的。

Q. 小規模の業者でも選ばれる?

A. もちろん可能。

「小回りがきく」「対応が早い」「人手が足りないときにすぐ出せる」など、小規模ならではの強みは大きいです。

Q. 安さで勝負すれば入りやすい?

A. 危険です。

解体工事は「安全第一」。

“安さ重視”で選ばれると、1回の事故やクレームで即切られるリスクも高いです。

まとめ|「信頼で選ばれる業者」になる準備はできていますか?

✅ ゼネコンや建設コンサルは“信頼できる下請け”を探している

✅ 技術・価格だけでなく、“人柄・対応・書類力”も評価対象

✅ 現場の中で、実績・紹介・登録制度などから繋がることは十分可能!

「うちは無理かも」ではなく、「まずできる準備から」

信頼・実績・発信が揃えば、

次に選ばれるのは、あなたの会社かもしれません。